Узнаем когда появились первые автомобили в России?

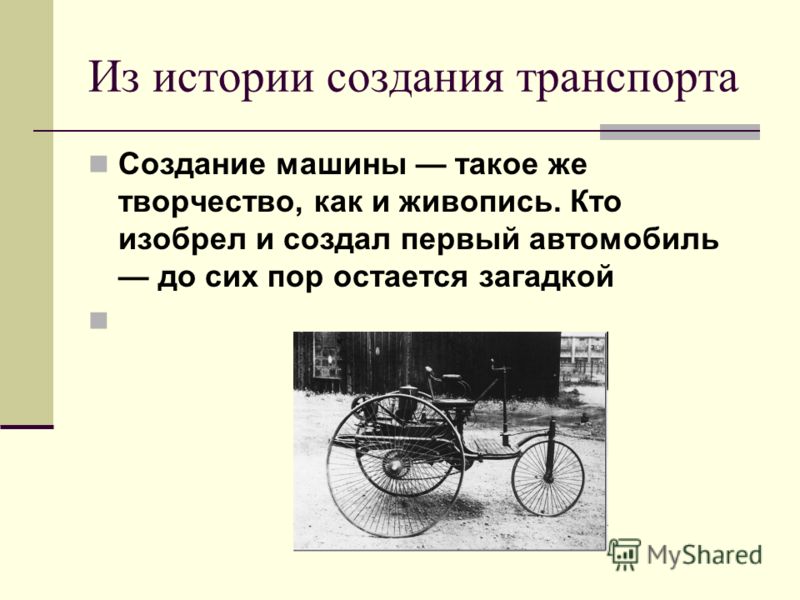

Когда появились первые автомобили в России? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться в самом понятии, что же такое автомобиль.

Что такое автомобиль

Слово «автомобиль» состоит из двух частей. «Авто» – имеет греческое происхождение и означает «сам», и «мобиль» в переводе с латинского означает «движение».

Получается, что автомобиль – это устройство, которое может двигаться самостоятельно. То есть, эта конструкция должна иметь свой двигательный механизм – паровой, газовый, электрический, бензиновый, дизельный – неважно какой, лишь бы с его помощью крутились колеса. Значит, первый автомобиль в России появился именно тогда, когда изобретенная каким-то умельцем конструкция, смогла передвигаться без помощи конной тяги или мускульных усилий человека.

Но все же родоначальниками отечественного автомобилестроения следует считать тех российских «левшей», которые смогли заставить двигаться свои конструкции без участия лошадей, и не упомянуть о них было бы несправедливо.

Зарождение отечественного автомобилестроения

История первого автомобиля России началась 1 ноября 1752 года в г. Петербурге. Там впервые была показана четырехколесная коляска, которая была способна передвигаться без помощи лошадей и других тягловых животных. Она представляла собой стальной механизм, приводящийся в движение с помощью ворота особой конструкции и мускульных усилий одного человека. Коляска могла перевозить, помимо водителя, еще двух пассажиров, и при этом передвигалась со скоростью до 15 км/час. Конструктором машины был обычный крепостной крестьянин-самоучка, проживавший в Нижегородской губернии, – Шамшуренков Леонтий Лукьянович. Созданный им механизм, конечно, нельзя считать автомобилем, но это уже и не было телегой.

Куда ближе к привычному для нас видению автомобиля был русский конструктор Иван Петрович Кулибин.

Экипаж Кулибина

Конструкция, придуманная Кулибиным, состояла из трехколесного шасси, на которое было установлено двухместное пассажирское сиденье. Сам же водитель, располагавшейся стоя за этим сиденьем, должен был давить поочередно на две педали, связанные с механизмом вращения колес. Экипаж Кулибина особенно примечателен тем, что содержал практически все основные элементы конструкции автомобилей будущего, и именно он впервые использовал в своей коляске перемену передач, устройство торможения, подшипники и руль.

Сам же водитель, располагавшейся стоя за этим сиденьем, должен был давить поочередно на две педали, связанные с механизмом вращения колес. Экипаж Кулибина особенно примечателен тем, что содержал практически все основные элементы конструкции автомобилей будущего, и именно он впервые использовал в своей коляске перемену передач, устройство торможения, подшипники и руль.

Появление первого автомобиля в России

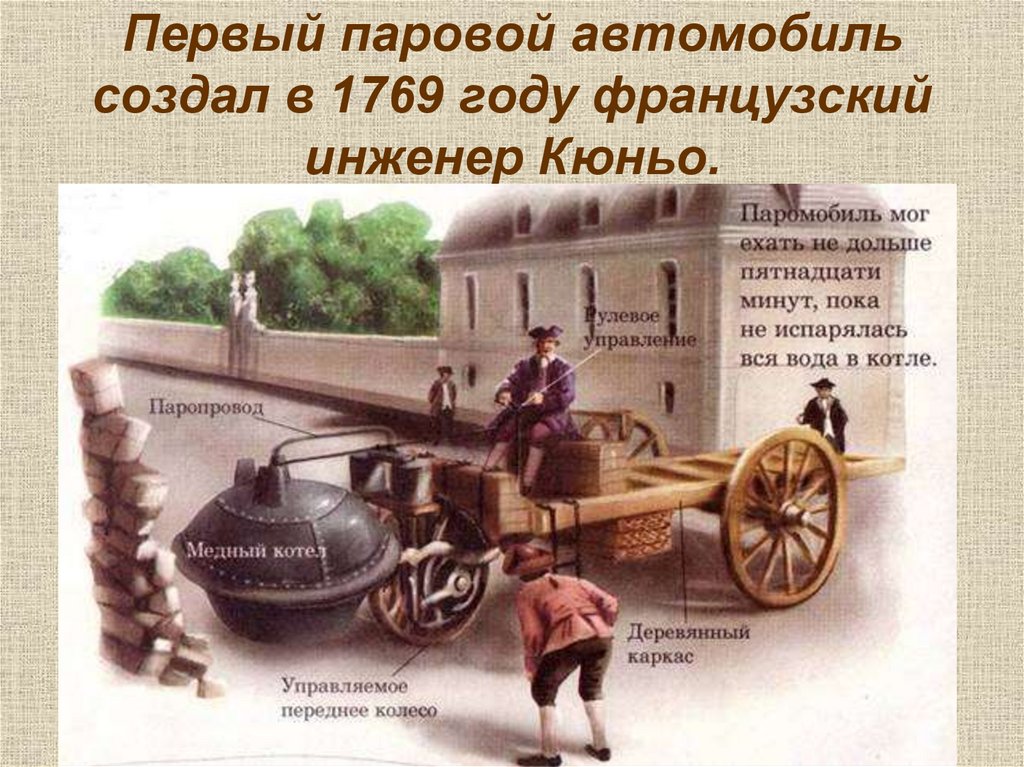

В 1830 году К. Янкевич, который был признанным мастером лафетных дел, вместе со своими помощниками собрал «Быстрокат» – самоходную колесную машину с паровым двигателем. Двигатель имел устройство, основанное на конструкциях паровых силовых агрегатов И. И. Ползунова, М. Е. Черепанова и П. К. Фролова. В качестве топлива, по замыслу изобретателя, должен был использоваться сосновый древесный уголь.

Конструкция представляла собой крытую колесную повозку, в которой предусматривалось, помимо места для водителя, еще и места для пассажиров.

Однако механизм получился очень громоздким и сложным для эксплуатации. Поэтому конструкция машины оказалась нежизнеспособной. Тем не менее это был первый отечественный автомобиль в России, который действительно можно было считать настоящей самодвижущейся машиной с паровым двигателем.

Поэтому конструкция машины оказалась нежизнеспособной. Тем не менее это был первый отечественный автомобиль в России, который действительно можно было считать настоящей самодвижущейся машиной с паровым двигателем.

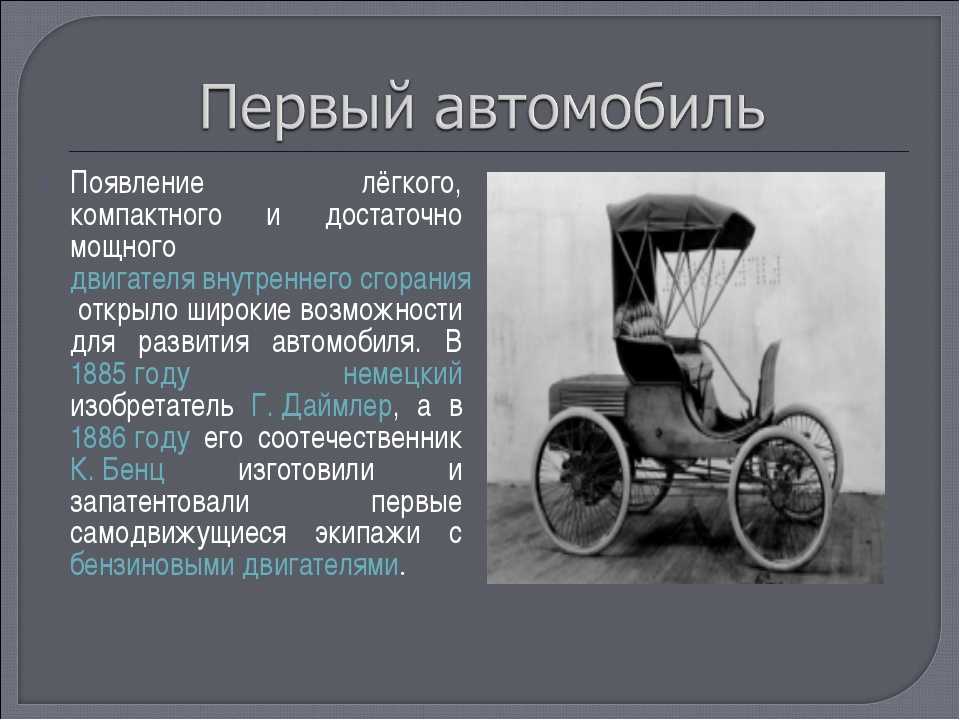

Появление двигателя, способного работать на бензине, дало толчок для дальнейшего развития автотехники, так как именно он, благодаря своим сравнительно компактным размерам, мог стать источником движущей силы будущих автомобилей.

Первые автомобили в России с ДВС

По сведениям некоторых историков-исследователей, первый автомобиль с ДВС был сконструирован в 1882 году в маленьком городке на Волге. Авторами машины были инженеры Путилов и Хлобов. Однако официальных документов, достоверно подтверждающих этот факт, так найдено и не было. Поэтому считается, что самые первые автомобили в России, оснащенные жидкотопливными двигателями, были ввезены из-за границы.

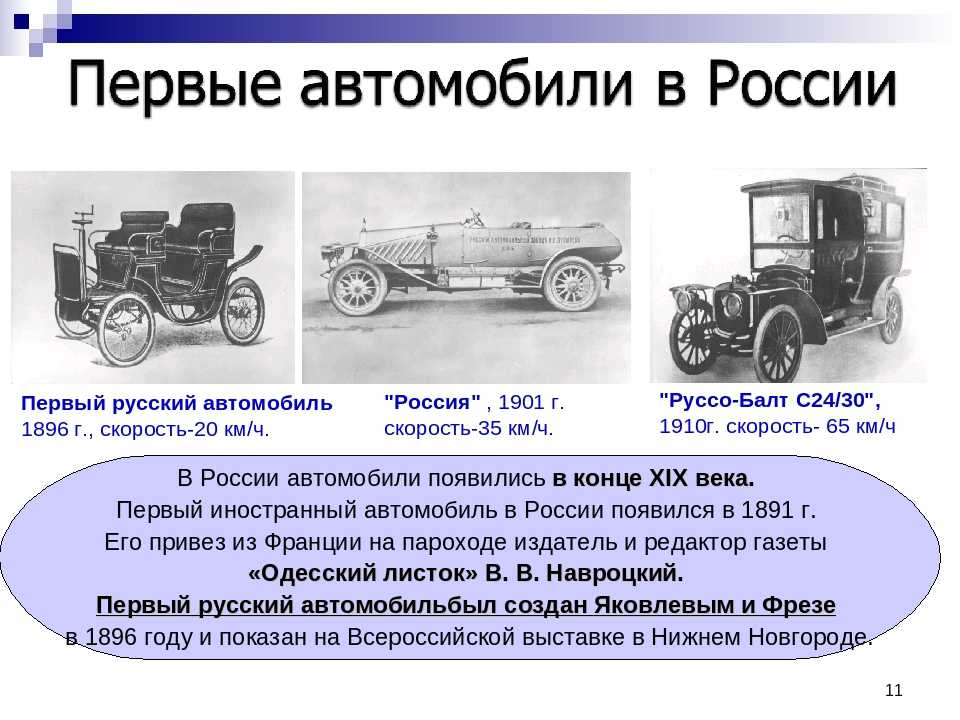

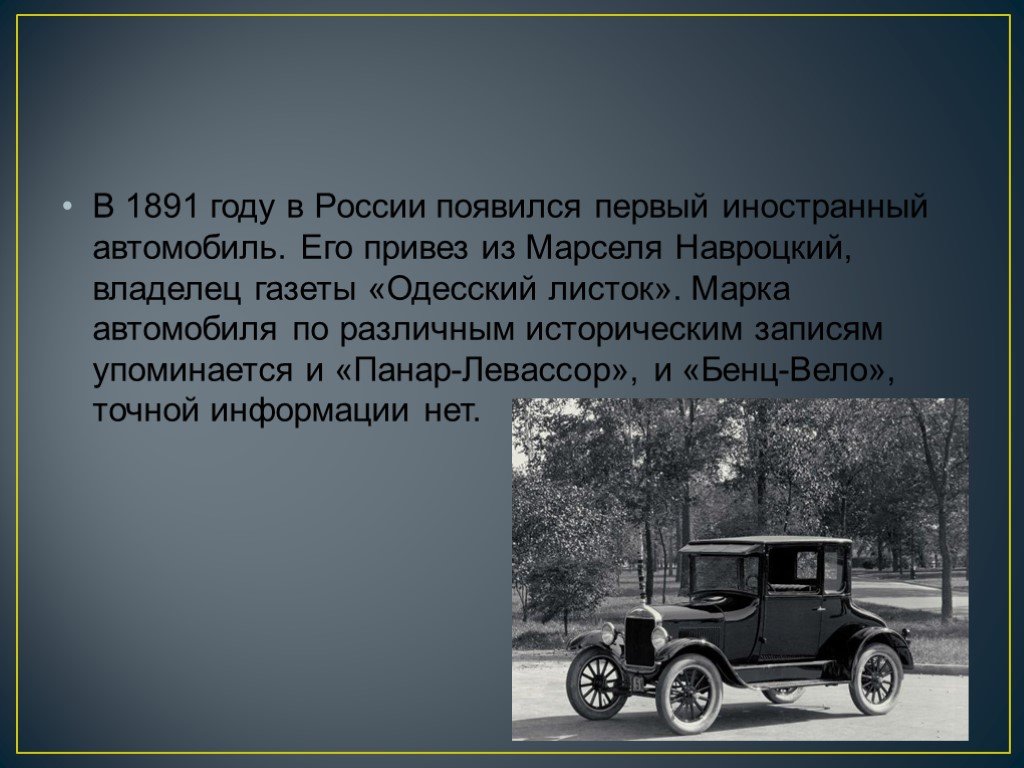

В 1891 году Василием Навороцким, работавшим редактором одной из одесских газет, в Россию был ввезен французский автомобиль «Панар-Левассор». Получается, что впервые в нашей стране бензиновый автомобиль увидели жители Одессы.

Получается, что впервые в нашей стране бензиновый автомобиль увидели жители Одессы.

До столицы Российской Империи прогресс в виде бензиновых авто дошел только спустя 4 года. 9 августа 1895 года Санкт-Петербург увидел первую бензиновую самодвижущуюся машину. Немногим позже в столицу привезли еще несколько таких автомобилей.

Видимо, появление импортных образцов на мировом рынке подтолкнуло к действию и отечественных инженеров-конструкторов.

Первый российский автомобиль с ДВС

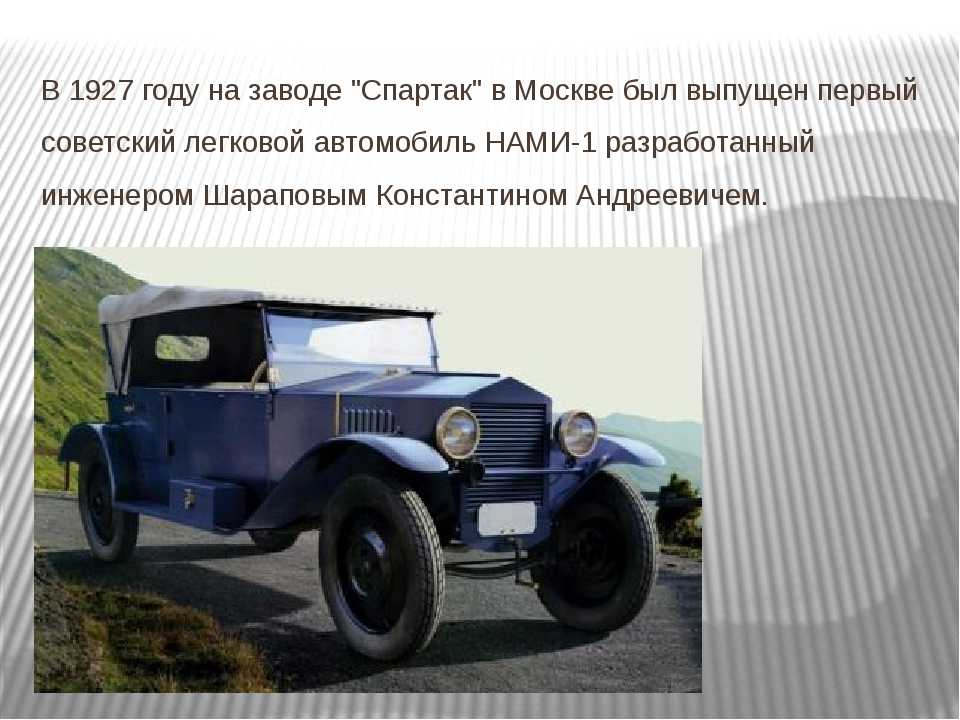

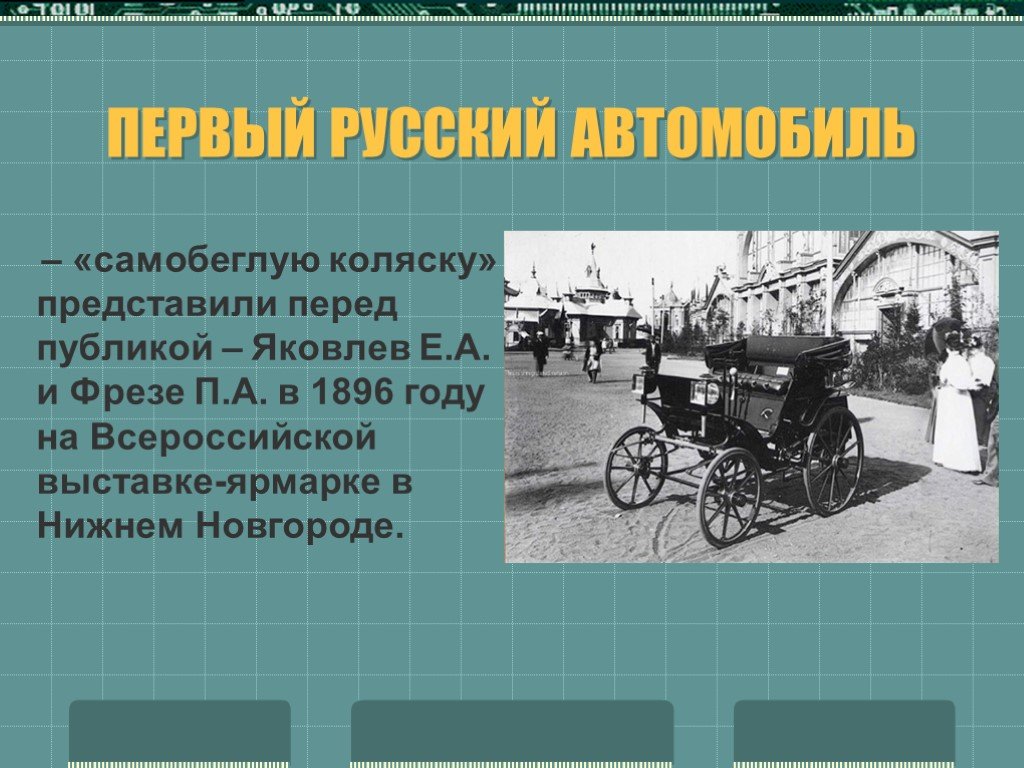

В 1896 году на Нижегородской выставке для всеобщего обозрения был представлен автомобиль полностью отечественной сборки, снабженный бензиновым двигателем. Машина получила название: «Автомобиль Фрезе и Яковлева», в честь своих конструкторов – Е. А. Яковлева и П. А. Фрезе. Завод Яковлева изготавливал трансмиссию и двигатель для машины. Ходовую часть, колеса и сам корпус выпускались на фабрике Фрезе. Однако нельзя сказать, что появление российского автомобиля стало исключительно заслугой российских инженеров.

Западный образец для российской машины

Скорей всего, Фрезе и Яковлев в изготовлении своей машины использовали опыт немецкого конструктора Бенца, и за эталон был взят его автомобиль «Бенц-Виктория», который они увидели, посетив 1893 году выставку в Чикаго, где он экспонировался, так как конструктивно и по своему внешнему виду отечественная машина очень напоминала именно немецкий образец.

Правда, стоит отдать должное российским инженерам, авто не являлось стопроцентной копией заграничного собрата. Ходовая часть, кузов и трансмиссия отечественной машины были существенно улучшены, что акцентировалось в прессе того времени, пристально следящей за новинками в области открытий и изобретений.

Документально подтвержденных параметров отечественной машины, как и чертежей, не сохранилось. Все суждения об автомобиле основываются на сохранившихся с того времени, описаниях и фотографиях. Собственно, даже достоверно неизвестно, сколько вообще было выпущено машин этой серии. Но в любом случае это были первые автомобили в России, с которых началось серийное производство российских машин.

Но в любом случае это были первые автомобили в России, с которых началось серийное производство российских машин.

Финишная черта для первого бензинового авто

История машины, собранной Фрезе и его компаньоном, закончилась быстро. В 1898 году инженер и промышленник Яковлев скончался, что, по сути, стало началом конца и для первенца отечественного автомобилестроения. Смерть компаньона вынудила Фрезе закупать двигатели на автомобили за границей, что, конечно же, было для него крайне невыгодно. В 1910 году он продал все налаженное производство Русско-Балтийскому заводу.

Тем не менее то, что первые автомобили в России отечественного производства появились благодаря именно Фрезе и Яковлеву, навсегда вписано в историю отечественного автомобилестроения, а РБВЗ стал следующей ступенью в развитии производства российских автомобилей.

Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ)

Первая марка автомобиля России получила официальное название «Руссо-Балт». Под ней, еще за год до покупки фабрики Фрезе, летом 1909 года, предприятие выпустило первый авто собственного производства.

Автомобили этой марки зарекомендовали себя, как прочные и очень надежные, что подтверждалось успехами машин, участвовавших в дальних пробегах, автомобильных соревнованиях и даже в международных ралли. Существует подтвержденный документально факт, что одна из машин, выпущенная в 1910 году под индексом «С-24», за 4 года эксплуатации прошла 80 тыс. км без серьезных поломок и ремонта. Даже императорский гараж в 1913 году сделал заказ на две модели машин «К-12» и «С-24».

60% автомобильного парка российской армии состояло из машин «Руссо-Балт». Причем у завода закупались не только машины, но и шасси для использования на броневиках.

Немаловажным фактом является то, что практически все детали, узлы и механизмы завод изготавливал собственными силами. За границей закупались только шины, шарикоподшипники, и масляные манометры.

РБВЗ выпускал автомобили крупными сериями, причем внутри каждой из них существовала практически полная взаимозаменяемость по узлам и деталям.

В 1918 году предприятие было национализировано и продолжило свою историю уже как бронетанковый завод.

Один из самых старых автомобилей в России находится в Омске!

Наконец-то дошли руки (точнее, ноги) дойти до нашего музея и отфотать одну из его жемчужин — первый автомобиль в Омске, один из первых в России. Текст из какой-то газеты прислал timyan_omsk. Рекомендую всем зайти в ЖЖ этого отличного молодого омского блогера. Фото — мои.

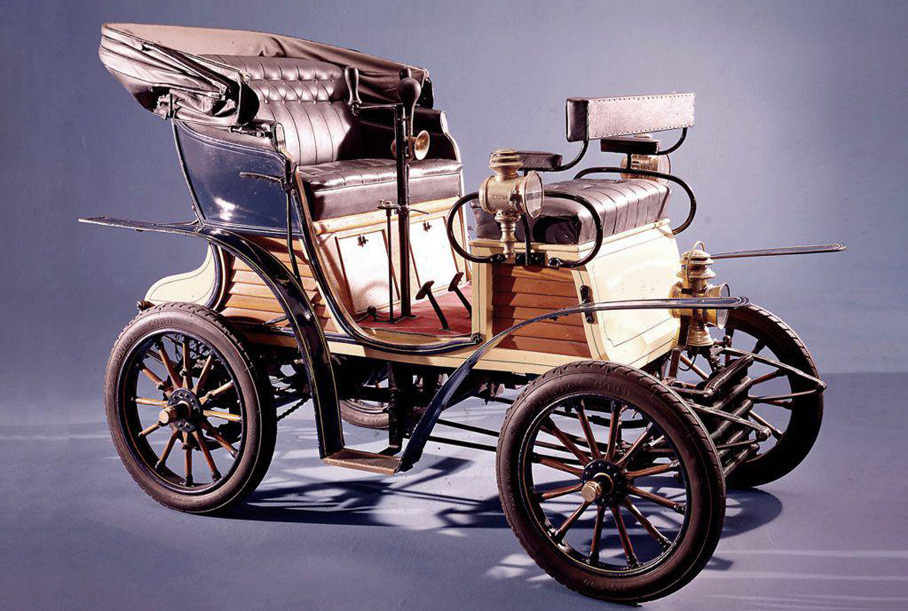

Первый автомобиль в Омске появился в конце XIX века, сразу после запуска автомобильной промышленности. Диковину выписали из города Лион (Франция). Производитель указан в конце поста.

Автомобили выпускались и в России, но изначально в нашей стране больше ценились иномарки, особым шиком считались приобретения, сделанные в Европе. Автомобили, производимые на двух российских заводах: Русско-Балтийском вагоностроительном в Риге и заводе И.П. Пузырева в Петербурге, особой популярностью у соотечественников не пользовались.

Все производимые в конце XIX начале ХХ веков автомобили были с открытым верхом, технические характеристики практически совпадали – четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом около 5000 куб. см мощностью 35 лошадиных сил. Штучный выпуск, эксклюзивность каждой модели обусловили возникшие очереди из желающих приобрести чудо техники в личное пользование. Спрос в тысячи раз превосходил возможности производителей.

Наличие денежных средств на приобретение транспортного средства и дикого желания выделиться вынуждало жителей неблагоприятных климатических поясов покупать кабриолеты. Сибиряки не собирались дожидаться изобретения закрытого автомобиля, более подходящего климату.

Лошадиные силы

В то время наличие автомобиля в городе говорило о достаточно высоком уровне его развития. Энтузиасты-богачи старались идти в ногу со столичной элитой, благо, что финансовое положение позволяло.

Интересна история железного первопроходца омских дорог, потеснившего гужевые повозки. Благодаря заботливому отношению автолюбителей и работников музея он пережил две мировые войны, территориальные изменения и политические потрясения страны, сохранился до наших дней, причем с заводскими деталями.

Благодаря заботливому отношению автолюбителей и работников музея он пережил две мировые войны, территориальные изменения и политические потрясения страны, сохранился до наших дней, причем с заводскими деталями.

Первоначально автомобиль принадлежал секретарю Омской городской управы, любившему ездить на нем в гости к своему другу, владельцу паровой мельницы. Для провинциального Омска автомобиль, способный развивать скорость до 20 верст, что в современном изменении равняется примерно 21 км/ч, долгие годы оставался объектом пристального внимания зевак. Деревянные ободья и спицы колес, керосиновые лампы-фары, сигнальный рожок, деревянный руль, четырехцилиндровый мотор – вот весь арсенал дедушки автопрома, оказавшегося в Сибири. Нет даже намека на приборную панель, руль, две педали, и ровная стенка перед водителем – вот и вся эргономика этого автомобиля.

Современные автолюбители удивляются мотору, сконструированному первыми инженерами. Первый же владелец мало интересовался тонкостями устройства автомобиля, не занимался ремонтом, да и где найти автослесаря в провинции, видевшей прежде только извозчичьи пролетки? По большому счету, единственное, что требовалось от транспортного средства в начале прошлого века – красивый корпус, двигатель, ревущий под капотом, способность самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния. Поломка автомобиля считалась мелким недоразумением, не требующим принятия неотложных мер по ремонту. Когда двигатель отказывал, впрягались две лошадки, живая сила приходила на помощь механической. Черного металлического «француза» омичи чаще видели гуляющим пешком, а не мчащимся по улицам. Кабриолет, даже тащимый лошадьми, находился как на подиуме, вызывал зависть солидной публики. Трудягой его не назовешь, однако с демонстрационной задачей справлялся отлично. Прогулки автомобиля по омским улицам продолжались почти десять лет, после пришло время уйти на покой, уступить дорогу новым моделям.

Поломка автомобиля считалась мелким недоразумением, не требующим принятия неотложных мер по ремонту. Когда двигатель отказывал, впрягались две лошадки, живая сила приходила на помощь механической. Черного металлического «француза» омичи чаще видели гуляющим пешком, а не мчащимся по улицам. Кабриолет, даже тащимый лошадьми, находился как на подиуме, вызывал зависть солидной публики. Трудягой его не назовешь, однако с демонстрационной задачей справлялся отлично. Прогулки автомобиля по омским улицам продолжались почти десять лет, после пришло время уйти на покой, уступить дорогу новым моделям.

Забава машиниста

В 1913 г. автомобиль купил паровозный машинист Омской железной дороги В.А. Кельчевский – один из немногих омских любителей-механиков начала прошлого века. Автомобиль стал забавой, любимым ребусом железнодорожника, требующим приложения способности автомеханика. Драгоценное приобретение разместили в большом деревянном сарае во дворе частного дома по улице 4-й Марьяновской, где оно простояло до 1959 г.

Несмотря на то, что автомобиль занимал пространство, необходимое для другой, более полезной, домашней утвари, он всегда находился под пристальным вниманием и заботой всей мужской половины семьи. Счастливый обладатель уникального транспорта время от времени пытался его отремонтировать, находя силы после тяжелой смены на железной дороге. Иногда деду Кельчевскому каким-то чудом удавалось завести мотор и проехать несколько метров, потом двигатель глох, и «железного коня» проходилось всей семьей толкать назад в сарай.

Почему механик не мог его отремонтировать? Главная проблема заключалась в отсутствии необходимых запчастей. Попробуй-ка, найди на этого старичка свечи зажигания, если ничего подобного в России не выпускалось, а заказать из Европы невозможно. Что-то менять и переделывать в конструкции под современные требования новый хозяин не решился. Именно поэтому кабриолет до наших дней сохранился с родными заводскими деталями, что придает ему еще большую ценность.

Кстати, в годы Великой Отечественной войны в дом, где хранился автомобиль, заселили эвакуированных из Москвы, они тоже относились к машине бережно, как владельцы.

Дорога в музей

Прошло время, и в 1959 г. в связи с продажей дома хозяева решили отдать автомобиль соседу С. П. Соловьеву, который всю жизнь проработал на Омской железной дороге слесарем. На протяжении двух лет автомобиль простоял во дворе дома, прочувствовал смену сибирских времен года.

В 1961 г. Семеновы приняли решение передать раритет в Омский областной краеведческий музей на хранение. Как о сенсационном результате раскопок писал об этом событии корреспондент газеты «Молодой сибиряк»: «… только что обнаруженный нами в Омске… первый автомобиль».

Основная сложность возникла в транспортировке находки, простоявшей в сарае более сорока лет. Чтобы докатить кабриолет с 4-й Марьяновской до ближайшей дороги, пришлось собрать всех проживающих поблизости мужчин. Выкатив автомобиль на ул. Заводскую, имевшую мощеную дорогу, стали думать, что делать дальше. В итоге решили перевезти машину методом частичной погрузки: передние колеса загрузили на платформу грузовика и медленно повезли в музей. Тяжеленное сокровище удалось разместить в музейном зале на втором этаже. Сейчас им любуются посетители музея, дети с трудом сдерживают порыв дотронуться до автомобиля рукой.

Тяжеленное сокровище удалось разместить в музейном зале на втором этаже. Сейчас им любуются посетители музея, дети с трудом сдерживают порыв дотронуться до автомобиля рукой.

По-прежнему модный

Омский государственный историко-краеведческий музей по праву гордится экспонатом. В нашей стране автомобили конца XIX-начала ХХ веков сохранились единично в столичных музеях: Конюшенном музее Санкт-Петербурга, Музее истории Москвы, Московском политехническом музее.

Многим людям сейчас доступна покупка автомобиля, в некоторых семьях их по два. Современные требования к транспортному средству существенно изменились. Сибиряки дождались, что автомобили стали закрытыми, поддерживается постоянный температурный режим, скорость

20 км/ч кажется смешной. Кабриолеты омичами приобретаются крайне редко и обязательно с за-крывающимся верхом, но каждый прохожий до сих пор невольно поворачивает голову, когда в жаркий день проносится машина с открытым верхом.

На омской земле, под ярким светом ламп, закаленный сибир-скими морозами уникальный автомобиль проживает свой очередной этап в жизни. В этом году сорок шесть лет как он находится в музее, столько же простоял в сарае, скрытый от глаз посторонних. Думаю, что позировать публике черному, почти лаковому, с ярко-красными сиденьями, по-прежнему модному, несмотря на преклонный возраст, «французу» нравится гораздо больше.

В этом году сорок шесть лет как он находится в музее, столько же простоял в сарае, скрытый от глаз посторонних. Думаю, что позировать публике черному, почти лаковому, с ярко-красными сиденьями, по-прежнему модному, несмотря на преклонный возраст, «французу» нравится гораздо больше.

Метки: автомобиль, автопамятник

Первые автомобили в России. Первый русский автомобиль Самый первый русский автомобиль

Летом 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде была представлена первая модель отечественного автомобиля, совместный проект бригады завода Петера Фрезе и машиностроительный завод Евгения Яковлева.

Первые 20 лет для нашего автопрома оказались куда более бурными и плодотворными, чем последующие эпохи.

Яковлев-Фрезе (1896)

Инженеры первой самоходной коляски планировали запустить ее в серийное производство, но смерть одного из них, Евгения Яковлева, поставила крест на затее. Его компаньоны посчитали производство автомобилей бесперспективным делом и прекратили сотрудничество с заводом Фрезе. Он был вынужден закупать двигатели за границей, а затем продал компанию Русско-Балтийскому заводу, который стал выпускать первые серийные автомобили. Идея собрать и произвести автомобиль в России пришла Фрезе и Яковлеву еще в 189 году.3 на выставке в Чикаго. Там они увидели машину Карла Бенца, которая поразила их простой и эффективной конструкцией. Российские промышленники потратили три года на то, чтобы обойти патентные барьеры и самостоятельно заново изобрести инвалидную коляску. Вес готовой модели составил 300 кг. Бензиновый двигатель содержал две лошадиные силы, позволял ехать без дозаправки 10 часов и мог разгоняться до скорости 21 км в час. Всего было две передачи: вперед и холостой ход.

Он был вынужден закупать двигатели за границей, а затем продал компанию Русско-Балтийскому заводу, который стал выпускать первые серийные автомобили. Идея собрать и произвести автомобиль в России пришла Фрезе и Яковлеву еще в 189 году.3 на выставке в Чикаго. Там они увидели машину Карла Бенца, которая поразила их простой и эффективной конструкцией. Российские промышленники потратили три года на то, чтобы обойти патентные барьеры и самостоятельно заново изобрести инвалидную коляску. Вес готовой модели составил 300 кг. Бензиновый двигатель содержал две лошадиные силы, позволял ехать без дозаправки 10 часов и мог разгоняться до скорости 21 км в час. Всего было две передачи: вперед и холостой ход.

Романов (1899)

Через 3 года после появления первого бензинового двигателя появился первый электродвигатель. И первый электромобиль. Его создал Ипполит Романов, дворянин из Одессы. Машина Романова была намного быстрее, но и тяжелее машины Яковлева-Фрезе. Он разгонялся до 37 км в час при весе 750 кг. Примечательно, что почти половину массы автомобиля составлял аккумулятор. Он был одноразовым, не подлежал подзарядке и работал всего 65 км: в среднем его хватало на два-три часа езды. Помимо автомобилей, энтузиаст Романов разработал модель омнибуса на 17 человек, которая могла разгоняться до 19км в час. Увы, электромобили Романова не были запущены в серийное производство: инженер не смог найти финансовую поддержку, хотя и получил госзаказ на 80 моделей.

Примечательно, что почти половину массы автомобиля составлял аккумулятор. Он был одноразовым, не подлежал подзарядке и работал всего 65 км: в среднем его хватало на два-три часа езды. Помимо автомобилей, энтузиаст Романов разработал модель омнибуса на 17 человек, которая могла разгоняться до 19км в час. Увы, электромобили Романова не были запущены в серийное производство: инженер не смог найти финансовую поддержку, хотя и получил госзаказ на 80 моделей.

Dux (1902)

Не только бензин и электричество, но и русские машины возили парой. Да они не просто ездили, а по всем параметрам оставляли позади электрические и бензиновые аналоги. Современникам они казались элегантными, были сравнительно бесшумными и быстрыми. Первый паровой автомобиль (или, как его еще называли, локомобиль) был собран на предприятии «Дукс». Двигатели локомобилей были от 6 до 40 лошадиных сил. Компания выпускала не только легковые модели, но и мотоциклы, омнибусы, железнодорожные дрезины, снегоходы. Гоночная модель Dux могла развивать скорость до 140 км в час! Изобретателю и предпринимателю Юлиусу Меллеру, владевшему фирмой «Дукс», всего этого было мало, и в 1910 он начал производить самолеты и дирижабли. Постепенно, с развитием авиастроения, автомобильная составляющая предприятия отходит на второй план. А в 1918 году Дукс был национализирован и превращен в Государственный авиационный завод №1.

Гоночная модель Dux могла развивать скорость до 140 км в час! Изобретателю и предпринимателю Юлиусу Меллеру, владевшему фирмой «Дукс», всего этого было мало, и в 1910 он начал производить самолеты и дирижабли. Постепенно, с развитием авиастроения, автомобильная составляющая предприятия отходит на второй план. А в 1918 году Дукс был национализирован и превращен в Государственный авиационный завод №1.

Лейтнер, мотоцикл «Россия» (1902)

В том же 1902 году в России появился первый мотоцикл, который получил название «Россия «. Его собрал рижский промышленник Александр Лейтнер. Первый мотоцикл был усовершенствованным байком, оснащенным мотором. Двигатель имел объем 62 кубических сантиметра, потреблял 3,5 литра топлива на 100 километров и развивал максимальную скорость 40 км в час — при 1,75 лошадиных силах. Первый мотоцикл был в три раза дороже велосипеда: 450 рублей против, например, 135 рублей за велосипед Dux. Однако эта цена была в 10 раз ниже цены легкового автомобиля: недорогой Renault стоил 5 тысяч рублей, российские модели еще дороже.

Дешевизна относительная по сравнению с легковыми автомобилями, ведь 450 рублей — это почти полугодовой доход россиянина со средним достатком. поэтому торговля первыми мотоциклами шла вяло, по десять штук в год, а к 1908 г. и вовсе прекратилась.

Lessner (1904)

Что такое омнибус или мотоцикл — в 1904 году в России появилась первая пожарная машина. Изготовлен на фирме «Леснер» по заказу Александро-Невской пожарной части Санкт-Петербурга. Ее дизайнер — уже тогда известный в России и за рубежом Борис Луцкий. Еще 19 апреля01 два его пятитонных грузовика и одна легковая устроили тест-драйв по Невскому проспекту и были продемонстрированы императору. Однако именно двухтонная пожарная машина Ласснера считается первой машиной, полностью собранной по чертежам Луцкого в России. Модель была рассчитана на 14 человек пожарной команды и развивала скорость до 25 километров в час.

Еще один «Лесснер», темно-зеленый лимузин 1907 года, стал одним из обитателей густонаселенного гаража Николая II, страстно любившего автомобили. Из-за схожести конструкции и внешнего вида этот автомобиль получил название «Русский Мерседес».

Из-за схожести конструкции и внешнего вида этот автомобиль получил название «Русский Мерседес».

Руссо-Балт (1909)

Самой популярной маркой автомобилей в царской России был Руссо-Балт, впервые выпущенный в 1909 году. Основных можелей было два: С и К. Первый был крупнее, мощнее, с расчетная мощность двигателя 24 лошадиные силы. Второй поменьше, с двенадцатью лошадками под капотом.

За счет производственных затрат цена автомобиля Пузырев-28-35 составила восемь тысяч рублей, что превысило даже цену дорогого Руссо-Балтова. Машина была надежная, но громоздкая. Все это не добавило ей популярности. А в прессе патриотическую машину недолюбливали: называли кустарной и сравнивали с худшими зарубежными моделями.

Невезение на рынке добавлено. В январе 1914 года на заводе Пузырева вспыхнул пожар, уничтоживший восемь собранных машин и пятнадцать подготовленных к сборке комплектов деталей. А в сентябре инженер-патриот умер.

Летом 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде была представлена первая модель отечественного автомобиля, совместный проект экипажного завода Петера Фрезе и машиностроительного завода Евгения Яковлева.

Первые 20 лет для нашего автопрома оказались куда более бурными и плодотворными, чем последующие эпохи.

Яковлев-Фрезе (1896)

Инженеры первой самоходной коляски планировали запустить ее в серийное производство, но смерть одного из них, Евгения Яковлева, поставила крест на затее. Его компаньоны посчитали производство автомобилей бесперспективным делом и прекратили сотрудничество с заводом Фрезе. Он был вынужден закупать двигатели за границей, а затем продал компанию Русско-Балтийскому заводу, который стал выпускать первые серийные автомобили. Идея собрать и произвести автомобиль в России пришла Фрезе и Яковлеву еще в 189 году.3 на выставке в Чикаго. Там они увидели машину Карла Бенца, которая поразила их простой и эффективной конструкцией. Российские промышленники потратили три года на то, чтобы обойти патентные барьеры и самостоятельно заново изобрести инвалидную коляску. Вес готовой модели составил 300 кг. Бензиновый двигатель содержал две лошадиные силы, позволял ехать без дозаправки 10 часов и мог разгоняться до скорости 21 км в час. Всего было две передачи: вперед и холостой ход.

Всего было две передачи: вперед и холостой ход.

Романов (1899)

Через 3 года после появления первого бензинового двигателя появился первый электродвигатель. И первый электромобиль. Его создал Ипполит Романов, дворянин из Одессы. Машина Романова была намного быстрее, но и тяжелее машины Яковлева-Фрезе. Он разгонялся до 37 км в час при весе 750 кг. Примечательно, что почти половину массы автомобиля составлял аккумулятор. Он был одноразовым, не подлежал подзарядке и работал всего 65 км: в среднем его хватало на два-три часа езды. Помимо автомобилей, энтузиаст Романов разработал модель омнибуса на 17 человек, которая могла разгоняться до 19км в час. Увы, электромобили Романова не были запущены в серийное производство: инженер не смог найти финансовую поддержку, хотя и получил госзаказ на 80 моделей.

Dux (1902)

Не только бензин и электричество, но и русские машины возили парой. Да они не просто ездили, а по всем параметрам оставляли позади электрические и бензиновые аналоги. Современникам они казались элегантными, были сравнительно бесшумными и быстрыми. Первый паровой автомобиль (или, как его еще называли, локомобиль) был собран на предприятии «Дукс». Двигатели локомобилей были от 6 до 40 лошадиных сил. Компания выпускала не только легковые модели, но и мотоциклы, омнибусы, железнодорожные дрезины, снегоходы. Гоночная модель Dux могла развивать скорость до 140 км в час! Изобретателю и предпринимателю Юлиусу Меллеру, владевшему фирмой «Дукс», всего этого было мало, и в 1910 он начал производить самолеты и дирижабли. Постепенно, с развитием авиастроения, автомобильная составляющая предприятия отходит на второй план. А в 1918 году Дукс был национализирован и превращен в Государственный авиационный завод №1.

Современникам они казались элегантными, были сравнительно бесшумными и быстрыми. Первый паровой автомобиль (или, как его еще называли, локомобиль) был собран на предприятии «Дукс». Двигатели локомобилей были от 6 до 40 лошадиных сил. Компания выпускала не только легковые модели, но и мотоциклы, омнибусы, железнодорожные дрезины, снегоходы. Гоночная модель Dux могла развивать скорость до 140 км в час! Изобретателю и предпринимателю Юлиусу Меллеру, владевшему фирмой «Дукс», всего этого было мало, и в 1910 он начал производить самолеты и дирижабли. Постепенно, с развитием авиастроения, автомобильная составляющая предприятия отходит на второй план. А в 1918 году Дукс был национализирован и превращен в Государственный авиационный завод №1.

Лейтнер, мотоцикл «Россия» (1902)

В том же 1902 году в России появился первый мотоцикл, который получил название «Россия «. Его собрал рижский промышленник Александр Лейтнер. Первый мотоцикл был усовершенствованным байком, оснащенным мотором. Двигатель имел объем 62 кубических сантиметра, потреблял 3,5 литра топлива на 100 километров и развивал максимальную скорость 40 км в час — при 1,75 лошадиных силах. Первый мотоцикл был в три раза дороже велосипеда: 450 рублей против, например, 135 рублей за велосипед Dux. Однако эта цена была в 10 раз ниже цены легкового автомобиля: недорогой Renault стоил 5 тысяч рублей, российские модели еще дороже.

Двигатель имел объем 62 кубических сантиметра, потреблял 3,5 литра топлива на 100 километров и развивал максимальную скорость 40 км в час — при 1,75 лошадиных силах. Первый мотоцикл был в три раза дороже велосипеда: 450 рублей против, например, 135 рублей за велосипед Dux. Однако эта цена была в 10 раз ниже цены легкового автомобиля: недорогой Renault стоил 5 тысяч рублей, российские модели еще дороже.

Дешевизна относительная по сравнению с легковыми автомобилями, ведь 450 рублей — это почти полугодовой доход россиянина со средним достатком. поэтому торговля первыми мотоциклами шла вяло, по десять штук в год, а к 1908 г. и вовсе прекратилась.

Lessner (1904)

Что такое омнибус или мотоцикл — в 1904 году в России появилась первая пожарная машина. Изготовлен на фирме «Леснер» по заказу Александро-Невской пожарной части Санкт-Петербурга. Ее дизайнер — уже тогда известный в России и за рубежом Борис Луцкий. Еще 19 апреля01 два его пятитонных грузовика и одна легковая устроили тест-драйв по Невскому проспекту и были продемонстрированы императору. Однако именно двухтонная пожарная машина Ласснера считается первой машиной, полностью собранной по чертежам Луцкого в России. Модель была рассчитана на 14 человек пожарной команды и развивала скорость до 25 километров в час.

Однако именно двухтонная пожарная машина Ласснера считается первой машиной, полностью собранной по чертежам Луцкого в России. Модель была рассчитана на 14 человек пожарной команды и развивала скорость до 25 километров в час.

Еще один «Лесснер», темно-зеленый лимузин 1907 года, стал одним из обитателей густонаселенного гаража Николая II, страстно любившего автомобили. Из-за схожести конструкции и внешнего вида этот автомобиль получил название «Русский Мерседес».

Руссо-Балт (1909)

Самой популярной маркой автомобилей в царской России был Руссо-Балт, впервые выпущенный в 1909 году. Основных можелей было два: С и К. Первый был крупнее, мощнее, с расчетная мощность двигателя 24 лошадиные силы. Второй поменьше, с двенадцатью лошадками под капотом.

За счет производственных затрат цена автомобиля Пузырев-28-35 составила восемь тысяч рублей, что превысило даже цену дорогого Руссо-Балтова. Машина была надежная, но громоздкая. Все это не добавило ей популярности. А в прессе патриотическую машину недолюбливали: называли кустарной и сравнивали с худшими зарубежными моделями.

А в прессе патриотическую машину недолюбливали: называли кустарной и сравнивали с худшими зарубежными моделями.

Невезение на рынке добавлено. В январе 1914 года на заводе Пузырева вспыхнул пожар, уничтоживший восемь собранных машин и пятнадцать подготовленных к сборке комплектов деталей. А в сентябре инженер-патриот умер.

14 июля 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль.

Конец 19 века ознаменовался масштабным техническим прогрессом во всем мире. Однако многие новинки отечественных изобретателей не были восприняты современниками как прорыв в будущее, хотя и обеспечили стране достойное место в истории науки и техники. Среди этих новшеств был «самоходный автомобиль» или, как его еще называли в то время, «газовый двигатель» — первый в стране и один из первых в мире автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

14 июля (2 июля по старому стилю) 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде «самоходная машина» была представлена Евгением Александровичем Яковлевым и Петром Александровичем Фрезе. Выставку посетили мэтры российского бизнеса и высокопоставленные лица, сам царь Николай II лично ознакомился с последними достижениями отечественного производства в различных областях.

Выставку посетили мэтры российского бизнеса и высокопоставленные лица, сам царь Николай II лично ознакомился с последними достижениями отечественного производства в различных областях.

«Бензомотор» Яковлева и Фрезе был представлен для осмотра среди парадных вагонов экипажа выставки, и непонятная экзотическая новинка затерялась среди массы других экспонатов, не произведя на царя особого впечатления. Только спустя столетие соотечественники смогли оценить вклад этого изобретения в мировое автомобилестроение и восстановить модель в точности, благодаря одной уникальной фотографии.

«Бензиномотор» в этот день запечатлен на фоне центрального павильона Нижегородской ярмарки фотографом Максимом Петровичем Дмитриевым, получившим официальное разрешение на фотосъемку посещения царем главной всероссийской выставки. Дмитриев сделал несколько фотографий машины, но до наших дней большая их часть не сохранилась. Еще одно небольшое изображение первого русского автомобиля сохранил «Иллюстрированный вестник культуры и торгово-промышленного прогресса России», вышедший в 1900.

Рождению первого отечественного автомобиля предшествовало знакомство талантливых российских предпринимателей, состоявшееся за три года до нижегородской выставки на аналогичной выставке в Чикаго, где каждый из них участвовал со своим изобретением. Евгений Яковлев, будучи отставным лейтенантом ВМФ, был владельцем небольшого машиностроительного и медно-литейного завода, а горный инженер по образованию Петр Фрезе владел известным бригадным заводом в Петербурге.

На выставке в Чикаго оба русских изобретателя получили бронзовые медали — Яковлев за свои газовые двигатели, а Фрезе за совершенные модели конных повозок. Но кроме того, на этой выставке любознательные и предприимчивые русские изобретатели встретились с немецким инженером Готлибом Даймлером, создателем первого запатентованного мотоцикла на двигателе внутреннего сгорания.

Также всеобщее внимание Яковлева и Фрезе привлек первый в мире автомобиль, который продемонстрировал Карл Бенц. Модель больше походила на безлошадную повозку и называлась Benz Victoria. Русские изобретатели внимательно изучили эти новинки и решили сделать более совершенную «машину».

Русские изобретатели внимательно изучили эти новинки и решили сделать более совершенную «машину».

В первую очередь их «самоход» или «бензиновый двигатель» был приспособлен не только для движения по городским мостам, но и для движения по бездорожью и по плохим дорогам. Автомобиль Фрезе и Яковлева оснащен большими колесами — передние с радиусом 780 мм и задние 836 мм. Массового производства металлических колес такого размера в то время еще не было, и бензиновый двигатель получил специально созданные ширококолейные колеса из дерева, обтянутые резиной.

Рессоры поставили рядом с колесами, чтобы они крутились вместе с ним. Рама автомобиля через поперечину соединялась с балкой переднего моста, а к ней крепилась управляемая ось. Цепная главная передача заставляла задние колеса пробуксовывать.

Длина автомобиля составила всего 2 метра 45 см, вес — 300 кг. Получилась компактная и маневренная для своего времени машина с хорошими техническими характеристиками. При мощности мотора в две лошадиные силы он развивал скорость около 20 км/ч, что по тем временам было очень хорошим показателем.

Евгений Яковлев разработал четырехтактный двигатель, более легкий, чем имеющиеся европейские модели, со сложной системой охлаждения. Вода постоянно кипела и испарялась, и лишь часть ее охлаждалась, попадая в конденсатор. Поэтому приходилось постоянно доливать воду, и, как и все первые машины, машина Фрезе-Яковлева везла с собой запас воды — 30 литров в двух боковых латунных баках.

Ременный привод был похож по конструкции на аналогичную деталь в автомобиле Карла Бенца. Рычаги двухступенчатой коробки передач располагались сбоку от руля. Примечательно, что в машине было электроподжиг.

В результате машина Фрезе-Яковлева имела цену вдвое ниже существовавших тогда единичных аналогов в Европе и Америке, не уступая им по техническим характеристикам. Таким образом, день 14 июля 1896 года свидетельствует о том, что Россия по праву является одним из пионеров мирового автомобилестроения.

Когда в России появились первые автомобили? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться в самом понятии, что такое автомобиль.

Что такое автомобиль?

Слово «автомобиль» состоит из двух частей. «Авто» — греческого происхождения и означает «сам», а «мобиль» в переводе с латыни означает «движение».

Оказывается, автомобиль — это устройство, которое может передвигаться самостоятельно. То есть у этой конструкции должен быть свой движитель — паровой, газовый, электрический, бензиновый, дизельный — неважно какой, лишь бы с его помощью колеса крутились. Так вот, оно появилось на Руси именно тогда, когда изобретенная каким-то мастером конструкция смогла передвигаться без помощи конной тяги и мускульных усилий человека.

Но все же основоположниками отечественного автомобилестроения следует считать тех русских «левш», которые сумели заставить свои конструкции двигаться без участия лошадей, и не упомянуть о них было бы несправедливо.

Зарождение отечественного автомобилестроения

История первого русского автомобиля началась 1 ноября 1752 года в Санкт-Петербурге. Там впервые была показана четырехколесная коляска, способная передвигаться без помощи лошадей и других тягловых животных. Это был стальной механизм, приводимый в движение воротами особой конструкции и мускульными усилиями одного человека. Коляска могла перевозить, кроме водителя, еще двух пассажиров, и при этом передвигалась со скоростью до 15 км/ч. Конструктором автомобиля был обычный крепостной крестьянин-самоучка, живший в Нижегородской губернии, Леонтий Лукьянович Шамшуренков. Созданный им механизм, конечно, нельзя считать автомобилем, но это уже была не телега.

Там впервые была показана четырехколесная коляска, способная передвигаться без помощи лошадей и других тягловых животных. Это был стальной механизм, приводимый в движение воротами особой конструкции и мускульными усилиями одного человека. Коляска могла перевозить, кроме водителя, еще двух пассажиров, и при этом передвигалась со скоростью до 15 км/ч. Конструктором автомобиля был обычный крепостной крестьянин-самоучка, живший в Нижегородской губернии, Леонтий Лукьянович Шамшуренков. Созданный им механизм, конечно, нельзя считать автомобилем, но это уже была не телега.

Гораздо ближе к привычному для нас видению автомобиля был русский конструктор Иван Петрович Кулибин.

Экипаж Кулибина

Конструкция, придуманная Кулибиным, состояла из трехколесного шасси, на которое устанавливалось двухместное пассажирское сиденье. Сам водитель, стоявший за этим сиденьем, должен был нажимать попеременно на две педали, связанные с механизмом поворота колес. Экипаж Кулибина особенно примечателен тем, что в нем содержались почти все основные конструктивные элементы автомобилей будущего, и именно он впервые применил в своей коляске переключение передач, тормозное устройство, подшипники и руль.

Появление первого автомобиля в России

В 1830 году К. Янкевич, который был признанным мастером вагонного дела, вместе со своими помощниками собрал «Скороход» — самоходную колесную повозку с паровой машиной. Двигатель имел устройство, основанное на конструкциях паросиловых агрегатов И.И. Ползунов, М.Е. Черепанов и П.К. Фролов. По замыслу изобретателя, в качестве топлива должен был использоваться сосновый уголь.

Конструкция представляла собой крытую колесную повозку, в которой предусматривалось, помимо места для водителя, еще и место для пассажиров.

Однако механизм оказался очень громоздким и неудобным в эксплуатации. Поэтому конструкция машины оказалась нежизнеспособной. Тем не менее, это был первый в России отечественный автомобиль, который действительно можно было считать настоящим самоходным автомобилем с паровым двигателем.

Появление двигателя, способного работать на бензине, дало толчок к дальнейшему развитию автомобильной техники, так как именно благодаря относительно компактным габаритам она могла стать источником движущей силы для автомобилей будущего.

Первые в России автомобили с ДВС

По мнению некоторых историков-исследователей, с ДВС был спроектирован в 1882 году в маленьком городке на Волге. Авторами машины были инженеры Путилов и Хлобов. Однако официальных документов, достоверно подтверждающих этот факт, так и не обнаружено. Поэтому считается, что в Россию, оснащенные жидкостными двигателями, ввозились из-за границы.

В 1891 году Василий Наворотский, работавший редактором одной из одесских газет, ввез в Россию французский автомобиль «Панар-Левассор». Оказывается, впервые в нашей стране газовую машину увидели одесситы.

Прогресс в виде бензиновых автомобилей дошел до столицы Российской Империи только через 4 года. 9 августа 1895 года в Петербурге появился первый бензиновый самоходный автомобиль. Чуть позже в столицу привезли еще несколько таких автомобилей.

Видимо, появление на мировом рынке импортных образцов подтолкнуло к действию отечественных инженеров-конструкторов.

Первый русский автомобиль с ДВС

В 1896 году на нижегородской выставке на всеобщее обозрение был представлен автомобиль полностью отечественной сборки, оснащенный бензиновым двигателем. Автомобиль получил название: «Автомобиль Фрезе и Яковлева», в честь его конструкторов — Е. А. Яковлева и П. А. Фрезе. Яковлевский завод изготовил коробку передач и двигатель для автомобиля. Шасси, колеса и сам кузов производились на заводе Frese. Однако нельзя сказать, что появление русской машины было исключительно заслугой русских инженеров.

Автомобиль получил название: «Автомобиль Фрезе и Яковлева», в честь его конструкторов — Е. А. Яковлева и П. А. Фрезе. Яковлевский завод изготовил коробку передач и двигатель для автомобиля. Шасси, колеса и сам кузов производились на заводе Frese. Однако нельзя сказать, что появление русской машины было исключительно заслугой русских инженеров.

Западная модель для российского автомобиля

Скорее всего, Фрезе и Яковлев использовали опыт немецкого конструктора Бенца при изготовлении своего автомобиля, а его автомобиль Бенц-Виктория был взят за эталон, который они увидели, когда побывал на выставке в Чикаго в 1893 году, где и был экспонирован, так как был конструктивно и по-своему По внешнему виду отечественная машина была очень похожа на немецкую модель.

Правда, стоит отдать должное российским инженерам, машина не была стопроцентной копией иностранного коллеги. Шасси, кузов и трансмиссия отечественного автомобиля были значительно усовершенствованы, что подчеркивалось в прессе того времени, внимательно следившей за последними открытиями и изобретениями.

Документально подтвержденные параметры отечественной машины, а также чертежи не сохранились. Все суждения об автомобиле строятся на сохранившихся с того времени описаниях и фотографиях. Собственно, достоверно даже не известно, сколько вообще было выпущено автомобилей этой серии. Но в любом случае это были первые автомобили в России, с которых началось массовое производство российских автомобилей.

Финишная черта первой бензиновой машины

История машины, собранной Фрезе и его напарником, закончилась быстро. В 1898 августа скончался инженер и промышленник Яковлев, что, по сути, стало началом конца для первенца отечественного автомобилестроения. Смерть компаньона заставила Фрезе покупать двигатели для автомобилей за границей, что, конечно же, было для него крайне невыгодно. В 1910 году он продал все налаженное производство Русско-Балтийскому заводу.

Тем не менее, тот факт, что первые автомобили российского производства в России появились именно благодаря Фрезе и Яковлеву, навсегда вписался в историю отечественного автомобилестроения, а РБВЗ стал следующей ступенью в развитии российского автомобилестроения.

Русско-Балтийский вагоностроительный завод (РБВЗ)

Автомобили этой марки зарекомендовали себя как долговечные и очень надежные, о чем свидетельствуют успехи автомобилей, участвующих в дальних пробегах, автомобильных соревнованиях и даже в международных ралли . Есть документально подтвержденный факт, что одна из машин 1910 года выпуска под индексом «С-24» за 4 года эксплуатации прошла 80 тыс. км без серьезных поломок и ремонта. Даже императорский гараж в 1913 году сделал заказ на две модели автомобилей К-12 и С-24.

60% автопарка Российской армии составляли автомобили Руссо-Балт. Причем у завода закупались не только автомобили, но и шасси для использования на бронеавтомобилях.

Важным фактом является то, что практически все детали, узлы и механизмы завода были изготовлены собственными силами. За границей были закуплены только шины, шаровые опоры и масляные манометры.

РБВЗ выпускал автомобили большими сериями, и внутри каждого из них была практически полная взаимозаменяемость узлов и деталей.

В 1918 году предприятие было национализировано и продолжило свою историю как бронетанковый завод.

В июле 1896 года на Нижегородской промышленно-художественной выставке Яковлев Е.А. и Фрезе П.А. Впервые представили свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, произведенным в нашей стране. Машину естественно назвали в их честь — Фрезе и Яковлев (другое название Яковлев-Фрезе), это был первый автомобиль Российской Империи. Он изготавливался по частям, двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом Яковлева, а кузов, ходовая часть и колеса — заводом Фрезе.

Конечно, первый русский автомобиль не был предметом гениальной идеи их создателей и уж точно не был уникальным, например, за 3 года до появления автомобиля Яковлева и Фрезе, в 1893 году, автомобиль «Виктория-Виктория» был показан на Всемирной выставке в Чикаго. К тому же этот автомобиль появился в то время, когда во всем мире были предпосылки для зарождения автомобилестроения.

Несмотря на то, что автомобильная промышленность, Журнал Новейших Открытий и Изобретений, уже процветала во всем мире в 1896 отмечен ряд существенных улучшений конструкции шасси, трансмиссии и кузова автомобиля по сравнению с автомобилями других фирм.

В 1898 г. Е. А. Яковлев умер, а его соратники не проявили интереса к двигателям внутреннего сгорания и перепрофилировали завод. Фрезе пришлось закупать двигатели за границей, и в конце концов в 1910 году он продал свой завод Русско-Балтийскому вагоностроительному заводу.

На данный момент чертежи автомобиля Фрезе и Яковлева не сохранились, а параметры автомобиля восстановлены по имеющимся фотографиям и описаниям.

Помимо легковых автомобилей в 1902-1903 годах выпускались 10-местные автобусы с 1-цилиндровым 4-тактным двигателем объемом 864 см 3 и мощностью 8 лошадиных сил при 2000 об/мин.

Дизайн и конструкция

Внешне автомобиль был похож на легкую конную повозку. Обод колеса был деревянный, покрышки резиновые, цельные. Вращение колеса происходило не на шарикоподшипниках, а на бронзовых втулках. Подвеска — рессорная, с большим количеством листов со значительным трением между ними (своего рода фрикционный демпфер), это позволяло обойтись без амортизаторов, причем рессорная подвеска была как сзади, так и спереди. Передние рессоры поворачивались вместе с колесами.

Передние рессоры поворачивались вместе с колесами.

Корпус состоял из деревянных гнутых брусков. По меркам сегодняшних автомобилей диаметр колес автомобиля Фрезе и Яковлева был просто огромным и составлял 1,2-1,5 метра. Это было сделано для уменьшения дорожных толчков, с которыми цельнорезиновые покрышки справлялись плохо.

Двигатель автомобиля был четырехтактным с одним горизонтальным цилиндром и находился в задней части кузова. Сейчас невозможно установить, сколько машин было изготовлено. Однако одно можно сказать точно, конструкция Яковлева-Фрезе создавалась именно как серийный коммерческий автомобиль.

Фото

Императорский гараж — Царь и его автомобили

Вверху: Императорская семья перед Императорским гаражом в Ливадии в день «Праздника белых цветов» в 1913 году. 1910 г., справа — Rolls Royce Silver Ghost, один из двух Rolls, которыми Царь владел в Ливадии.

По словам генерал-лейтенанта А.А. Мосолова, управляющего Канцелярией Императорского двора с 1900 по 1917 год, именно князь Владимир Орлов впервые подъехал к Александровскому дворцу на «очень шикарной машине» в 1903. Царь был заинтригован и захотел покататься на «этой керосинке». После первого обхода территории Николай пригласил императрицу присоединиться к ним. После этого царь катался с Орловым почти каждый день. Опасаясь за жизнь царя, Орлов настаивал на том, чтобы водить машину сам, никогда не доверяя своих имперских пассажиров простому шоферу. Принц сам служил ежедневным «шофером». В конце концов, министр Николая граф Фредерикс спросил царя, не хочет ли он приобрести новый улучшенный автомобиль. Царь быстро ответил: «Да, конечно! Мы злоупотребляем любезностью Орлова, и это становится невежливо. Попросите Орлова выбрать для нас автомобиль, он сделает это лучше любого профессионала». Итак, спустя более чем два года Орлов выбрал французскую 19-ю.06 Делоне-Бельвиль. Так началась имперская любовь к автомобилям.

Царь был заинтригован и захотел покататься на «этой керосинке». После первого обхода территории Николай пригласил императрицу присоединиться к ним. После этого царь катался с Орловым почти каждый день. Опасаясь за жизнь царя, Орлов настаивал на том, чтобы водить машину сам, никогда не доверяя своих имперских пассажиров простому шоферу. Принц сам служил ежедневным «шофером». В конце концов, министр Николая граф Фредерикс спросил царя, не хочет ли он приобрести новый улучшенный автомобиль. Царь быстро ответил: «Да, конечно! Мы злоупотребляем любезностью Орлова, и это становится невежливо. Попросите Орлова выбрать для нас автомобиль, он сделает это лучше любого профессионала». Итак, спустя более чем два года Орлов выбрал французскую 19-ю.06 Делоне-Бельвиль. Так началась имперская любовь к автомобилям.

Вверху: Mercedes 45HP 1906 года выпуска, все еще в гараже в 1910 году, с самим князем Орловым за рулем Николая и Александры на полковом параде в Петергофе в сентябре 1906 года. полка во время Первой мировой войны. За ним — лимузин «Мерседес» из Императорского гаража.

полка во время Первой мировой войны. За ним — лимузин «Мерседес» из Императорского гаража.

В то время как французский Delaunay-Belleville был выбором царя для коротких поездок и использования в городе, для дальних поездок он предпочел чистую скорость автомобилей Mercedes, построенных в Германии. В период до 1914, репутация Mercedes получила мировое признание за невероятную мощность и скорость их автомобилей. 90-сильный туристический автомобиль был способен развивать скорость до 85 миль в час уже в 1904 году.

Daimler Moteren Gesellschaft, конечно, еще не объединилась с Benz, чтобы сформировать компанию, которую мы знаем сегодня. Это слияние произошло только в июне 1926 года.

Орлов, однако, настоял на том, чтобы возить самого царя, несмотря на открытие имперской школы шоферов, до тех пор, пока в Царское Село не будет доставлен французский шофер с самыми безупречными рекомендациями. Тем не менее, Орлов настаивал на том, чтобы сидеть рядом с имперским водителем, когда тот возил царя на осмотры.

Слева: на этой фотографии 1912 года, сделанной в Музее Александра III в Санкт-Петербурге, изображены Николай II и несколько великих княжон на заднем сиденье одного из автомобилей Делоне-Бельвилля «S.I.M.» 1909 года. длинная колесная база Touring Cars.

Императорские личные гаражи основаны в 1905 году в Царском Селе и Петергофе. К концу 1906 года в Гараже находилось 6 автомобилей, хранившихся по цене 100 000 рублей, что эквивалентно 1 000 000 долларов в 2000 году. В 1905 году Императорский двор потратил 18 400 рублей на покупку своих первых новых автомобилей, или 184 000 долларов в пересчете на 2000 год. Ясно, что Николаю II нравились его новые автомобили, о чем свидетельствуют суммы, которые он потратил только на их приобретение в течение следующих нескольких лет. В 1906 года царь потратил 77 277 рублей или 727 000 долларов. Он потратил 69 700 рублей в 1908 году (697 000 долларов), 65 000 рублей (650 000 долларов) в 1909 году, всего 33 000 рублей (330 000 долларов) в 1910 году, рекордные 96 681 рубль (966 810 долларов) в 1911 году и 58 600 рублей (586 000 долларов) в 19100 году!

Гаражи были устроены также в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге и в Ливадийском дворце в Крыму.

Вверху: Царевич Алексей Николаевич, 1909 год, за рулем французского туристического автомобиля Делоне-Бельвиль. Делоне-Бельвиль был любимым автомобилем царя.

Список автомобилей в личном гараже его величества в 1910 году.

Автомобили, принадлежащие императору:

1. 1906 Delaunay-Bellevil Делоне-Бельвиль Лимузин

4. Делоне-Бельвиль Ландау 1910 года выпуска

5. Мерседес Ландау 1910 года выпуска

Для обслуживания Императорского люкса:

6. Мерседес 1906 года — синий лимузин

7. Мерседес 1906 года красный лимузин

9. 1906 Mercedes тёмно-синий полуоткрытая модель

10. 1907 Lessner тёмно-зелёный Limousine

11. 1908 Panhard & Levassor — Landau

13. 1910 Delaunay-Belleville — Landau

14. 19102 Baltic-Landau 15. 1909 г. Балтийский автобус с прицепом-платформой

16. 1910 г. английский Daimler

Грузовые автомобили:

17. 1908 г. Грузовой автомобиль Renault с 2 прицепами-кроватями, 1 фургоном и пассажирским вагоном

1908 г. Грузовой автомобиль Renault с 2 прицепами-кроватями, 1 фургоном и пассажирским вагоном

1908 г.

18. 1908 г. Daimler-прицеп-кровать

19. 1908 Дитрих-прицеп-кровать — 18 л.с.

20. 1909 г. Дитрих-прицеп-кровать 20 л. бюджет 126 000 рублей (1 260 000 долларов сегодня) на содержание гаража в течение года.

К 1912 году царь добавил в Императорский гараж:

1 1911 Mercedes 4 цил. 70 л.с. «Ландау»

2 1911 Мерседес 4 цил. 70 л.с. «Фаэтоны»

2 1911 Делоне-Бельвиль 6 цил. 45 л.с. «Ландаус»

2 1912 Делоне-Бельвиль 6 цил. 45 л.с. «Фаэтоны»

1 1911 г. Балтика 12 л.с. Ландау

2 1911 г.в. автобусы Мерседес

Справа: Эта фотография была сделана на фронте во время Первой мировой войны. Николай только что вышел из другого самолета Delaunay-Belleville «S.I.M.» открыть Touring Cars. Обратите внимание на котельную форму моторного отсека, отчетливо напоминающую о 19как производитель котлов и локомотивов.

(Просто для современной точки зрения: автомобиль Mercedes 70 HP 1911 года стоил около 100 000 долларов в долларах 2000 года. Delaunay-Bellevilles был бы еще дороже, в диапазоне 150 000–175 000 долларов. Хотя это явно много денег, если учесть, что сегодня новый лимузин Mercedes-Benz S-класса будет стоить более 125 000 долларов, а новый Rolls-Royce или Bentley 2001 года — более 250 000 долларов, и что даже новый Mercedes-Benz S-класса Седан класса, BMW 7-й серии или базовый лимузин Cadillac стоят более 85 000 долларов, имперские расходы на автомобили на самом деле не кажутся такими возмутительными.)

Конечно, когда царь выезжал на прогулку, за ним всегда должна была следовать другая машина, на случай, если царская машина сломается.

Справа: на этом изображении Николас собирается сесть в один из вагонов Delaunay-Bellville Town Cars из Императорского гаража, сразу за Великими княгинями. Лимузин Town Car отличается фиксированным разделителем сразу за водителем, в отличие от полностью открытого Touring Car. Интересно отметить, что обе версии Imperial имеют опускающуюся брезентовую крышу, чтобы пассажиры могли наслаждаться хорошей погодой.

Интересно отметить, что обе версии Imperial имеют опускающуюся брезентовую крышу, чтобы пассажиры могли наслаждаться хорошей погодой.

Любимым автомобилем Николая II был Delaunay-Belleville. Делоне-Бельвиль был крупным французским производителем котлов и локомотивов в 19 веке. В 1904 году они выпустили свой первый автомобиль. К 1907 году качество, мощность и надежность их лимузинов ручной сборки привлекли внимание царя, который был впечатлен их мощностью и тишиной. В 1909 году они выпустили специальную версию для царя, которую назвали «SIM». для «Sa Imperiale Majeste» (Его Императорское Величество). «С.И.М.» версия представляла собой модель с более длинной колесной базой, оснащенную более мощным 6-цилиндровым двигателем, чей огромный рабочий объем 11,5 литров производил впечатляющие по тем временам 70 лошадиных сил. Любопытно, однако, что он оставался цепным в то время, когда большинство других европейских автопроизводителей уже переняли более «современную» карданную передачу.

Имперское покровительство было очень престижным для Delaunay-Bellville, который в результате считался лучшим производителем роскошных автомобилей в Европе до начала Первой мировой войны. Эта репутация пережила войну, и они продолжали производить роскошные автомобили ручной сборки в течение 1920-х годов. Однако депрессия и Вторая мировая война забрали свой инструмент, и последний Delaunay-Belleville был выпущен в 1948 году. Однако наследие компании заключается в том, что ее настоящий «золотой век» пришелся на период 1907-14, когда они были любимцами царя.

Весьма интересно отметить, что министры, распоряжавшиеся имперским бюджетом, написали Николаю 13 августа 1910 г. записку о «Расширении Личного Его Величества Гаража» , которая заканчивалась жалобами следующим образом:

>«В силу В связи с тем, что число автомобилей растет, Личный Его Величества Гараж ходатайствует о строительстве второго каменного корпуса для гаража в Царском Селе, нового корпуса в Петергофе и строительства гаражного корпуса в Петербурге.

Только новое здание в Царском Селе рассчитано на 30 легковых автомобилей, 2 грузовых автомобиля и 3 автомобиля для персонала…

Занимает значительную часть бюджета Министерства Суда и продолжает увеличиваться своих расходов, этот бизнес по управлению автомобилями еще не имеет определенного положения, и требования, которым он должен отвечать, еще не ясны.

В то время как Личный Гараж Его Величества предназначен исключительно для обслуживания нужд Их Величеств и их Имперских детей, роль и значение гаража могут быть определены только инструкциями Их Величеств.

Учитывая обстоятельства, было бы разумно прекратить необоснованное приобретение новых автомобилей в больших количествах. 30 автомобилей — это слишком много, если учесть, что только раз в году (помимо обслуживания Императора и его свиты) Гараж использует все свои автомобили — и то только во время маневров в Красном Селе, которые длятся 5-6 лет. дней. В текущем году гараж имел нужное количество автомобилей, а арендовал только 4, и то только потому, что столько же собственных машин было отправлено за границу.

В заключение отметим, что обслуживание Их Величеств и их Императорских детей, а также их свиты в течение всего года является новой статьей расходов в бюджете, так как она уже зафиксирована и в настоящее время превышает свой баланс.

Увеличение количества автомобилей до предполагаемых 30 и строительство новых гаражных зданий с необходимым новым персоналом превратит нынешний государев гараж в крупное предприятие, которое ляжет тяжелым бременем на бюджет министерства».0003

Слева: На этой фотографии видно, что даже цесаревич Алексей Николаевич присоединился к увлечению отца автомобилями. Здесь Алексей едет за отцом в полностью исправном детском бензиновом автомобиле Peugot BeBe, спроектированном Этторе Бугатти для Peugot и подаренном цесаревичу его родителями в 1913 году. Этот автомобиль останется в Александровском дворце после Революции и можно увидеть на фотографиях Горного зала, рядом с «Горкой»

Николай любил свои автомобили, но, поскольку они быстро стали неотъемлемой частью придворной жизни, расходы были одобрены.

Проблемы Николая с Гаражом не ограничивались жалобами Министерства на оплату покупки новых автомобилей. Кадровое обеспечение и техническое обслуживание представляли свои проблемы.

Дилерских сервисных центров и автомастерских в России до Первой мировой войны, конечно же, не было. Водители должны были ремонтировать и обслуживать свои автомобили, а также управлять ими. Поскольку автомобили в России были в новинку, Императорская школа шоферов должна была обучать мужчин ремонтировать и обслуживать свои автомобили, а также водить их, поскольку практически никто в России в 1905 может сделать и то, и другое!. Вождение членов императорской семьи и двора также потребует большего, чем простое вождение. Как видно на фотографиях, многие автомобили императорской семьи были полностью открыты, что могло представлять опасность для царя или членов его семьи. Водитель, естественно, должен был бы высматривать и избегать любых потенциальных угроз для своих пассажиров, а также должен был бы иметь возможность ускользнуть от потенциального убийцы. Урок был усвоен однажды, когда профессор Жильяр и цесаревич застряли в ранней пробке на улицах Санкт-Петербурга в открытой машине. Когда люди на улице увидели Наследника Престола в машине, его окружили сразу сотни людей. Конечно, в то время в Европе было очень мало обученных шоферов, а в России их, конечно, не было, поэтому их тоже нужно было обучать этим навыкам. Конечно, мужчины были хорошо вознаграждены за свои должности, зарабатывая в два раза больше, чем средний рабочий в те дни, в дополнение к бесплатным комнатам и обедам во дворце. Их ценность для Суда можно увидеть в следующем отрывке.

Урок был усвоен однажды, когда профессор Жильяр и цесаревич застряли в ранней пробке на улицах Санкт-Петербурга в открытой машине. Когда люди на улице увидели Наследника Престола в машине, его окружили сразу сотни людей. Конечно, в то время в Европе было очень мало обученных шоферов, а в России их, конечно, не было, поэтому их тоже нужно было обучать этим навыкам. Конечно, мужчины были хорошо вознаграждены за свои должности, зарабатывая в два раза больше, чем средний рабочий в те дни, в дополнение к бесплатным комнатам и обедам во дворце. Их ценность для Суда можно увидеть в следующем отрывке.

Князь Орлов писал Государю 15 мая 1914 г.:

«Зарплата рабочих гаража теперь такова: шоферы имперских автомобилей получают 90-100 рублей (900-1000 долларов), другие рабочие 50 -80 ($500-800 в 2000 г.) рублей в месяц.Но Вашему Высочеству следует знать, что даже в частных домах содержание шоферов обходится гораздо дороже, не говоря уже о прибыли, которую хозяева получают от разного рода вещи, которыми их снабжают, обычно малопригодные для рабочих гаража, которые там живут. Работу в гараже нельзя назвать легкой — она не прекращается даже в праздничные дни и им часто приходится работать допоздна по ночам и даже по ночам успеть закончить текущий ремонт, чтобы снабдить Их Величества и их свиту автомобилями.0003

Работу в гараже нельзя назвать легкой — она не прекращается даже в праздничные дни и им часто приходится работать допоздна по ночам и даже по ночам успеть закончить текущий ремонт, чтобы снабдить Их Величества и их свиту автомобилями.0003

… Заработная плата шоферов, рабочих и мойщиков (последние получают 25 рублей в месяц) совсем не высока и не побуждает их ценить свой труд, как нам бы этого хотелось. К сожалению, многие из них уволились, что плохо говорит о бизнесе в целом. Я полагаю, что для успешного ведения предприятия необходимо установить хорошие отношения между высшими и низшими классами рабочих. [Здесь следует отметить, что эта заработная плата выплачивалась помимо бесплатного проживания и питания этих сотрудников]

В настоящее время, в связи с постоянными придирками Ревизионной комиссии, начальника механического отдела гаража, Кегресс и его помощник вынуждены выслушивать многочисленные выговоры и претензии, что, безусловно, значительно снижает труд сотрудников. эффективный. В связи с этим Кегресс в последнее время несколько раз просил у меня разрешения уйти в отставку.

В связи с этим Кегресс в последнее время несколько раз просил у меня разрешения уйти в отставку.

… Я считаю Кегресса незаменимым работником и боюсь, что его уход будет большой потерей для гаража. Ваше Высочество, конечно, знает, как Его Величество ценит Кегресса».0003

(Далее в своем письме Князь просит Министра приказать Контрольной Комиссии не вмешиваться в вопросы, касающиеся оплаты труда рабочих, и оставить их в ведении ответственного лица).

Судя по всему, даже форма шоферов была источником проблем для царя. В 1907 г. было издано:

Доклад Временно исполняющего обязанности Управляющего Министерства Суда об утверждении фасона мундира для служащих Личного Его Величества Гаража» от 20 октября 1907.

Руководители Механического и Хозяйственного отделов Личного Гаража Вашего Величества, а также низший персонал: шоферы (6 чел.), механики (7 чел.), мойщики (9 чел.) пока не имеют утвержденного обмундирования.

Прошлой осенью флигель-адъютант князь Орлов подарил Ее Величеству Александре Федоровне некоторые выкройки мундиров для шоферов, и Ее Величество выразила пожелание, чтобы мундиры были достаточно скромными, чтобы не привлекать особого внимания.

Затем на средства Кабинета Вашего Величества изготовили обмундирование водителей, которое оказалось не очень практичным в эксплуатации (цвет галуна, фасон воротника и т.д.).

Исходя из всего вышеизложенного и необходимости наличия форменной одежды у всего вышеперечисленного персонала гаража, руководство гаража разработало собственный образец форменной одежды по указанию Адъютанта Князь Орлов».

Все сводилось к тому, что императрица Александра хотела, чтобы мужчины носили придворные ливрейные мундиры, с высокими воротниками, причудливыми шляпами и цветными галунами, которые возницы ненавидели. как дворцовые слуги, положение, которое в то время вообще презиралось.Они очень гордились своей работой, как высококвалифицированные и обученные люди с немалой ответственностью.В результате водители хотели форму военного образца, которую они чувствовали больше подходил для своего положения.

Вверху: Императорская семья прибывает в «Народный дом» по случаю празднования 300-летия Дома Романовых в 1913 году на паре автомобилей Delaunay-Bellville из Императорского гаража. Слева — закрытый Town Car, справа — открытый Touring Car, «управляемый» четырьмя годами ранее цесаревичем Алексеем

Слева — закрытый Town Car, справа — открытый Touring Car, «управляемый» четырьмя годами ранее цесаревичем Алексеем

Дело, по-видимому, было решено, однако, через два года способным генерал-министром бароном Фредериксом, который определил форма водителя в этой памятке:

«Униформа Работников Личного Гаража Его Величества (1910 г.). золотой галун вокруг воротника с гербом и байковой подкладкой

- Шаровары из той же ткани

- Фуражка из той же ткани с тульей

- Два рабочих мундира и фуражка из синяя шведская молескин.

- Высокие сапоги из лакированной кожи; черные товарные (?) сапоги.

- Перчатки юфтевые; рукавицы на юфтевом меху.

- Зимнее осеннее пальто по диагонали цвета хаки с золотыми тиснеными петлями на бобровом воротнике.

- Непромокаемый летний плащ цвета хаки.

- Кашемировый жакет цвета хаки с золотой тесьмой, украшенной гербом и красным бантом.

- Кашемировые широкие брюки цвета хаки.

- Фуражка из кашемира цвета хаки с тульей.

- Зимнее пальто-диагональ цвета хаки на подкладке из овечьего меха, воротник из серого овечьего меха с тисненой тесьмой на манжетах.

Водители грузовиков:

- >

- Серая униформа из винкорда (разновидность ткани); синие шведские молескиновые широкие брюки и фуражка; костюм из такой же молескин.

- Черные высокие сапоги товар; юфтовые перчатки; рукавицы на юфтевом меху.

- Шуба из винкорда серого цвета на меху бобра.

- Куртка летняя из сукна серого цвета, окаймленная красной тесьмой.

- Широкие брюки из ткани серого цвета; фуражка из аналогичного сукна.

- Серое зимнее пальто из английского винкорда с воротником из черного каракуля.

- Серые широкие брюки английского винкорда на меху с кантом.

- Черная папаха из овчины.

Вся униформа была сшита у Лидваля.